Ученые объяснили, как образование продлевает жизнь

Ключ к долголетию: почему высокий уровень образования снижает риск преждевременной смерти.

Старшая профильная школа: какой она будет

В Украине будет действовать система профильного образования для старших классов. Это позволит ученикам самостоятельно выбирать предметы для изучения.

Общая характеристика отклонений в развитии речи у детей раннего возраста

Интересной особенностью аномальной детской речи в этот период ее развития является стремление ребенка к употреблению открытых слогов. Стремление "открыть слог" ярче всего обнаруживает себя в добавлениях гласных звуков к концам слов в тех случаях, где слово оканчивается на согласный: "матика" (мальчик), "котика" (котик). Ребенок как бы достраивает слово: "мяса" (мяч), "гозя" (гвоздь).

Укорочение слова за счет опускания слогов или одного слога является одним из характерных симптомов, который сопутствует детям с нарушением речевого развития в течение долгих лет жизни (30).

Первые слова аномальной детской речи можно классифицировать следующим образом:

1) правильно произносимые: мама, папа, дай, нет в т.п.;

2) слова-фрагменты, т.е. такие, в которых сохранены

только части слова, например, "мако" (молоко), "яба" (яблоко).

3) слова-звукоподражания, которыми ребенок обозначает предметы, действия, ситуацию: "би" (машина), "бух" (упасть).

4) контурные слова, или "абрисы", в которых правильно воспроизводятся просодические элементы - ударение в слове, количество слогов: "тититики" (кирпичики), "папата" (лопата).

5) слова, которые совершенно не напоминают слова родного языка или их фрагменты.

Морфологически нечленимое использование слов - основная закономерность ранних этапов дизонтогенеза речи. Наступает момент и в жизни детей с недоразвитием речи, когда они начинают связывать уже приобретенные и вновь приобретаемые слова друг с другом. Однако слова в словосочетаниях употребляются только в одной форме, так как словоизменение этим детям недоступно .

Словосочетания включают в себя:

единичные правильно произносимые слова из двух, реже трех, слогов (состоящих из звуков раннего и среднего онтогенеза речи);

2. контурные слова в 2-3 слога, реже в 4 слога;

3. слова - звукоподражания;

4. слова - фрагменты существительных;

5. слова - фрагменты глаголов (значительно меньше, чем

существительных);

6. слова - фрагменты прилагательных;

7. слова - фрагменты прочих частей речи;

8. форма именительного падежа на месте других падежных форм

(единственное число);

9. форма именительного падежа множественного числа (окончание и) на месте других падежных форм.

На этом этапе развития ребенок не способен изменять слова: мама - маму - маме; или пить - пей - пьет; кукла - куклу - куклы.

Существительные и их фрагменты используются преимущественно в именительном падеже, а глаголы и их фрагменты в инфинитиве и повелительном наклонении или без флексий в изъявительном наклонении.

Одни дети имеют крайне убогий глагольный словарь, заменяя названия действий одним общим словом "деи" (делает), другие знают насколько названий действий, но и в том, и в другом случае в лексиконе ребенка отсутствуют окончания изъявительного наклонения - ет, - ит и др.

При нарушениях развития речи глагольный словарь ничтожно мал по отношению к довольно обширному предметному словарю.

Предметный словарный запас ребенка оказывается как бы переобогащенным по отношению к этапу его речевого развития. В то же время этот словарный запас всегда недостаточен для календарного возраста детей.

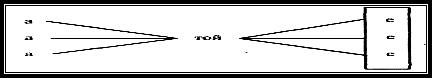

При нарушениях развития речи дети, не накопив необходимого набора словоизменительных элементов (в данном случае флексий) и не научившись передвигать слово по словоизменительной шкале, преждевременно обращаются к воспроизведению наиболее обособленного морфологического элемента - предлога. Они долго не замечают, что предлог и флексия связаны отношениями симультанности и что их сочетание представляет собой определенное единство. Флексия и предлог выступают для ребенка в воспринимаемом им словесном материале в качестве переменных элементов, которые варьируются в различных комбинациях с лексической основой и поэтому не воспринимаются детьми. Это можно представить в виде схемы:

ребенок слышит:

ребенок воспроизводит:

Патология детской речи изобилует примерами, когда дети смешивают между собой как флексии, так и предлоги, так как одномоментное выражение грамматического значения через несколько единиц - П (предлог) + К (лексическая основа) + Ф (флексия) - им недоступно.

Следующая - "морфологическая стадия" языкового развития связана со становлением фразовой речи. На третьем году жизни речь ребенка стремительно развивается: от отдельных самостоятельных высказываний в форме фраз, состоящих из 2-3 слов, до развернутых предложений в диалоге, инициированным самим ребенком, и первых попыток использовать монолог. Важными диагностическими показателями неблагополучия речевого развития в этом периоде становятся:

отсутствие в речи ребенка фраз из 3 и более слов;

пассивность и безынициативность в ведении диалога;

Еще по теме:

Опыт проведения олимпиад по социальной

работе

Олимпиада по социальной работе, безусловно, является одной из активных форм обучения профессии, способствует повышению мотивации к профессиональной деятельности; систематизирует знания и повышает компетентность участников; создает новые пространственные поля для научно-исследовательской деятельност ...

Теоретические

основы чтения

В жизни современного человека чтение занимает значительное место. Чтение обогащает человека, позволяет ему глубже познавать окружающий мир. Оно предоставляет человеку неограниченные возможности познания нового. Чтение приобщает человека к культуре, искусству, знакомит его с жизнью других народов. В ...

Значение плавания для физиологического развития развития детей дошкольного

возраста

Пребывание ребенка в воде облегчает и ускоряет приспособление его организма к внешней среде. Оно является своего рода переходным мостом между положением в утробе матери и условиями окружающей среды. Укреплению здоровья ребенка способствует также закаливающее, гигиеническое, механическое и физическо ...

Искусственный интеллект в образовании

Искусственный интеллект ворвался в жизнь педагогов с открытием доступа к сервису ChatGPT в ноябре 2022 года. Но за это время было столько дискуссий, статей, сообщений, круглых столов, семинаров и мастер-классов о ИИ, что кажется, он с нами уже давно.

Навигация

- Главная

- Краеведение в школе

- Воспитание как социокультурное явление

- Обучение чтению детей в начальных классах

- Работа классного руководителя с семьей

- Воспитание упрямого ребенка

- Альтернативные педагогические системы

- Образование и педагогика